2023年3月31日,浙江大学历史学院孙英刚教授应清华大学道德与宗教研究院的邀请,在清华大学人文楼B102室为清华师生们带来了“佛教观念史与社会史”系列讲座的第28讲——《犍陀罗来的冥神》。讲座由清华大学道德与宗教研究院副院长、哲学系圣凯教授主持,相关专业学生参与讲座。

讲座嘉宾孙英刚教授

一、中国民间信仰中的五道将军

讲座伊始,孙教授首先介绍了五道大神是中国社会中一位重要的神祇,他指出五道大神的信仰在历史时期非常流行,至今在北京、山西、山东等地仍然存在着五道庙。五道大神在民间,通常被认为是道教的神,具体是东岳大帝的属神,掌管着人类生死。凡村中有人故去,皆要将其姓名写于纸上,焚于庙前,即视为上报阎王,将此人在生死簿上注销,重入轮回。此次讲座正是要以五道大神作为个案,继而探讨其在中国的兴衰演变历程。

二、手持弓箭立马前的神祇是谁?

犍陀罗的“逾城出走”图像

释迦太子“逾城出走”(The Great Departure)是佛传故事中非常重要的主题。这一艺术主题也随着佛教传入中国,广泛见诸于敦煌、克孜尔等佛教石窟壁画中。孙教授提出在犍陀罗“逾城出走”图像中,往往有一个手持弓箭的人物站立在释迦太子的马前。学术界对于这个人物的身份,已经争论了近百年。他重点介绍了福歇(A.Foucher)、劳钵(W.Lobo)、田边(K.Tanabe)、庞思(J.Pons)等学者的研究成果,并认为以往的研究主要是从美术史和佛教史的角度入手进行讨论,然而众多的代表性研究都有不能解释的地方,这就为犍陀罗的研究留下了大量空间。

三、汉文佛典的权威性

孙教授继续指出,近年来犍陀罗语佛经的发现及早期佛典语言的研究,颠覆了我们对佛教传播的认识。最初佛典并不是通过梵语,而是通过口语传承的。目前看到的大量梵语写本,最初都是使用中期印度语,在公元3、4世纪以后才逐渐梵语化。犍陀罗地区出土的铭文,最初是使用犍陀罗语,后来经过了使用婆罗谜文字书写掺杂着口语的不规范梵语阶段,到了公元4世纪才进入使用正规梵语、婆罗谜文字的阶段。在中国新疆地区,这个过程还要更晚。

犍陀罗语及其文字佉卢文在佛教传播过程中发挥了重要作用,在被梵语和婆罗谜文字取代以前,是西北印度、中亚地区佛教徒的共同语言。大乘佛典的历史脉络,经历了最初“只有口传没有文字的时代——犍陀罗语(以佉卢文字书写)的时代——梵语(以婆罗谜文字书写)的时代”的演进。可以说,每一部大乘佛典的梵文本,都不可能早于公元3、4世纪。孙教授明确指出,如果我们认为那些梵文本(最早写于公元5世纪,大多数写于公元11世纪以后,甚至写于17世纪)是原典,甚至拿来纠正公元2、3世纪中国的汉文佛典,从基本逻辑上都是错误和荒唐的。同时,他也再次强调在研究犍陀罗佛教美术的时候,要高度重视早期汉文佛教文献。通过将犍陀罗图像与早期汉文译经相互对照后可以发现,两者之间非常地契合。

四、进入中国冥界

孙教授通过分析犍陀罗“逾城出走”图像,继而提出其中一手持弓、一手持箭的人物形象是五道大神,他的名字叫“贲识”(或者“奔识”)。结合文献的记载,贲识或者五道大神,实际上是冥神,负责的是死后世界,具体的是导引众生分往诸道——天道、人道、三恶道(畜生、恶鬼、地狱)。

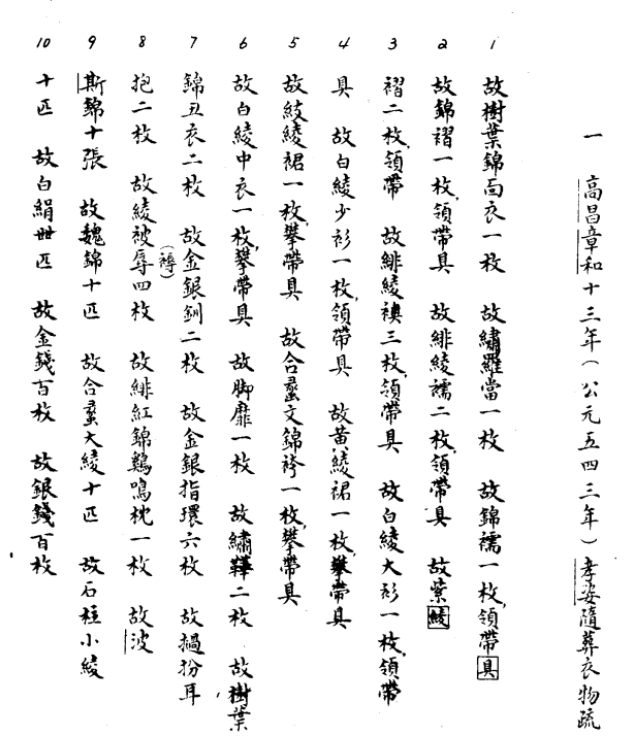

魏晋南北朝时期,五道大神作为冥界之神的角色却进入到中国中古时期的信仰世界,成为和平等大王(阎罗王)、泰山府君几乎同样重要的冥界主神,甚至在唐宋之后,他的形象已然活跃在通俗文化和民间信仰中。孙教授结合吐鲁番地区出土的随葬衣物疏、北魏时期关中的佛教造像、北齐关东地区有关五道大神的传说等诸多案例,均可证明五道大神信仰广泛流行于中土,而非是某种地方性信仰。至唐代中期以后,随着地藏信仰的兴起,地藏加阎王成了死后世界的主要权力结构。五道大神也逐渐演变为十殿阎王之一的五道转轮王。

高昌章和十三年(公元五四三年)《孝姿随葬衣物》

五、般闍迦

孙教授最后指出中国所出现的“五道大神”或“贲识”,实际上是公元2世纪后半期,犍陀罗当地非常流行的一个夜叉大神般闍迦。他认为是当支谦、竺法护等人在翻译佛经的时候,就把他的名字音译为“贲识”,而意译为“五道大神”。通过梳理《义足经》《佛说普曜经》《异出菩萨本起经》《杂宝藏经》等多部佛经中有关般闍迦的记载,加上犍陀罗佛教寺院遗址中的图像与《北魏樊奴子造像碑》中的形象如出一辙。从而证实了犍陀罗的“般闍迦”正是中国的“五道大神”,他进一步推测般闍迦在犍陀罗不仅是被视为财神,还另具有冥界神祇的身份。

讲座现场

讲座结束以后,圣凯教授以及参与讲座的学生们针对讲座内容提出了一些问题,孙英刚教授回答了疑问并与在场师生展开了热烈的讨论。