作 者 | 杨剑霄 南京大学哲学系博士,清华大学哲学系博士后

现任南京师范大学社会发展学院讲师

主要研究领域为隋唐佛教史、唯识学、宗教社会学等

丛 书 | 佛教观念史与社会史研究丛书

主 编 | 圣凯

出版社 | 宗教文化出版社

编辑《佛教观念史与社会史研究丛书》,源于国家社科基金重大项目“汉传佛教僧众社会生活史”的研究尝试。由于“社会生活史”方法的研究对象与主题庞杂繁复,取径言人人殊,如何从佛教悠久的历史、浩瀚的典籍中确定研究的材料、主题与取径,促使我们不得不去反思与总结近百年佛学研究的已有成果,重新构建研究方法论。经过半年多的细致研讨与反复论证,“佛教观念史与社会史方法”逐渐清晰并已略具雏形,成为汉传佛教社会生活史研究的核心思路。

《唐代法相唯识宗兴衰史研究》一书于2020年1月由宗教文化出版社出版。该书是圣凯教授主持的国家社科基金重大项目“汉传佛教僧众社会生活史”阶段性成果《佛教观念史与社会史研究丛书》之二。

内 容 简 介

学术研究并非零星学习感悟的汇集,其自有固定的结构、脉络与传统需要把握。现代学术意义上的佛教史研究历时百年,已经在这片“学术空间”内积淀了需要花费气力攀登的高台。这是生命的传承,也是学术的意义所在。言归正传,本书的写作导源于一个基本思考:如何“呈现”佛教史与如何“书写”佛教史的差异为何?呈现佛教史带来的知识是无限的,如果一味拓展而不能通过此知识关涉“智慧”或“真理”,即这一作为过去的存在,不具有指向现在与未来的功能,又或者无法展现某种超越性,那这些呈现出的知识便毫无意义可言。而被“呈现”的佛教史自身并不能生成意义,令这些“陈列”着的知识生成意义的是将佛教史视作“他者”的“书写”工作。

“隋唐佛教史”作为严格意义上的学术书写对象,有一个复杂的建构历程。“隋唐佛教史”从“佛教”研究中的独立,始于将“中华文化”作为背后隐性的书写主体,从梁启超到吕瀓、任继愈均是如此。在此基础上,“宗派”进入隋唐佛教史的书写话语之中。而其中的核心并非中国学界对日本学界研究观点的延续,而是在胡适、汤用彤等人与日本学界的对话中,自发形成的一种书写模式。特别是马列主义思想的影响下,开显出了隋唐佛教史在社会文化层面的讨论,藉此解决了义理与社会之间的书写张力。由此,隋唐佛教史的书写中,本书将问题回归到思想结构的内部,去首先处理宗派的思想内核,再以此检讨较之思想体系,在时空中更不稳定、变化更大的历史问题,从而调和当前思想与历史的冲突。

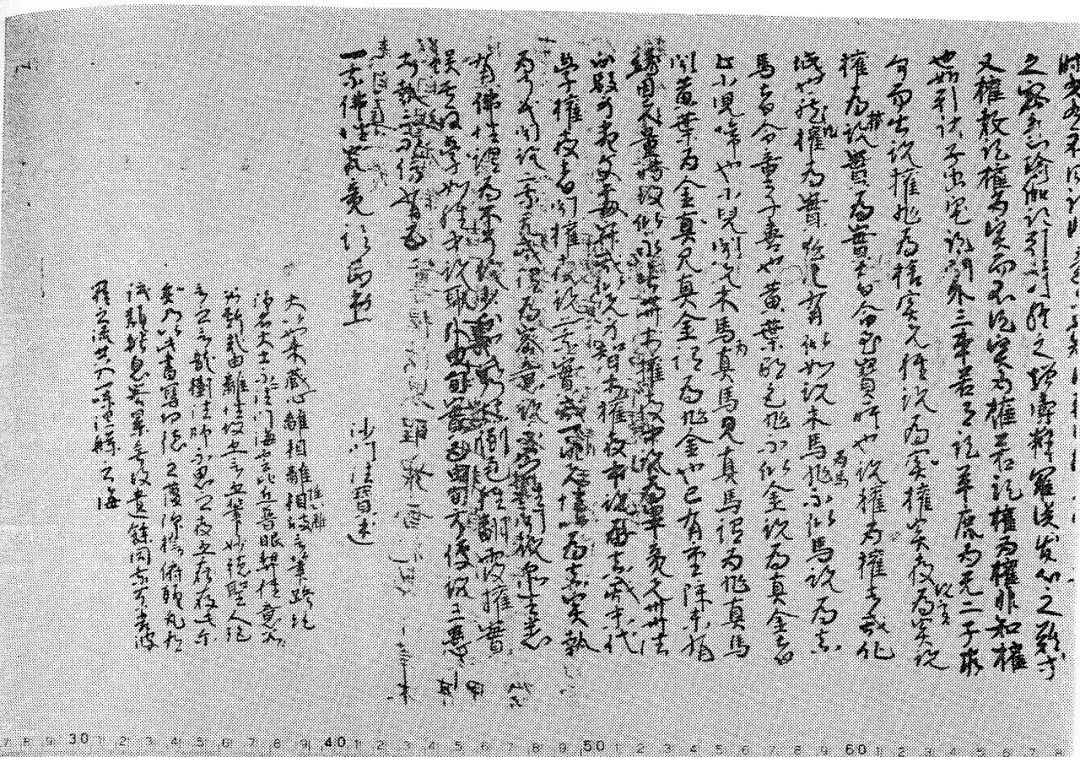

本书有两条交织却又在时间上不同步的研究主线:一是唯识宗思想的兴衰;二是唯识宗人在现实中处境的兴衰。思想部分涉及判教、心识、佛性、真如、种子等五个问题。问题的起点是信仰与知识并不是完全兼容的概念,甚至可以说,现实层面的信仰会破坏知识的成立。那么作为宗教的佛教,又如何在保证信仰的前提下产生出知识呢?唯识宗形成的排他性知识又是如何可能的呢?这一切就需要以判教论为起点展开叙述。中国佛教僧侣在弥补因为经典翻译带来的断裂时,逐步将建立连续性的范围从解释经典的论理层面拓展至整个宗教全体。如果我们将注意力放在判教发生的起始点上就不难发现,此过程依然是以经典作为根本依据。但因为佛教经典群的庞杂和内容之间的矛盾性,这就留给理性以施展的空间。伴随判教的发展,经典信仰又与理性在交互作用中形成经典结构,这种结构作为“前见”又左右了僧侣对经典的理解,并形成新一轮的信仰,即对经典有等差或者层级的信仰态度。最终,经典权力通过被判教改造过的经典结构又回到了原初阶段,在左右了对佛教全体理解的背景下,又根本上决定了思想的发生。由此我们看到,经典信仰与思想开展之间正是以判教和判教形成的经典结构为桥梁建立起了联系。问题具体到唯识宗,就进展到判教说的研究。法相唯识宗的判教说以《解深密经》三时说为基底,在去除“时”这一标准的思路下,圆测、窥基分别开显出理、机两个标准,最终在慧沼处形成了以义理为最高判释标准的顿渐三时说。与之不同,法宝判教论仍遵循南北朝以来的主张,以说时前后为标准,成立了五时说。实际上,双方虽在判教论上有所不同,但根本分歧却可以追溯至佛性说理解的不同上。

概念的变动性自然会造成内涵的多样性,这种多样性的“副作用”就是会在认识层面引起差异性的理解,而“佛性”理解的分歧至初唐逐渐“恶化”为唯识系与如来藏系的直接对抗。就结论而言,两系思想的冲突体现在五姓各别与一乘一性的不同主张上。如果向前溯源,这种冲突主要表现在理、行佛性的阐释中,特别是围绕行性有无展开的论说。在净影慧远那里,理性有两点特征:第一,理性是非因非果的无缘状态,即理性与缘起隔绝。这点也被唯识学所吸收。第二,理性是体,余之为用。这种体用观则“专从如来藏缘起而言。”[1]到唯识宗内部,则开显出两条线索。首先,圆测成立理、行佛性说的基本背景是南北朝以来对《涅槃经》讨论中出现的悉有佛性与五姓各别的矛盾。而圆测则选择依《佛地经论》来调和这种理论冲突。这种方式也延续到了慧沼对佛性的论述里。其次,窥基又另外指出:

一理性,《胜鬘》所说如来藏是;二行性,《楞伽》所说如来藏是。前皆有之,后性或无,谈有藏无,说皆作佛。

整体上看,窥基的理、行佛性说以理性容摄一乘一性之说,又在阐发五姓各别的立场下,以行性有无不定。同时,值得注意的是,窥基深化和拓展了有漏法在理、行佛性中存在的可能,这无疑是唯识宗容摄《胜鬘经》《楞伽经》等如来藏思想的产物。但窥基本人并未彻底解决有漏法在佛性中的安放问题。此问题直到慧沼《能显中边慧日论》卷四方告终结。在行性的诠释过程中,慧沼将窥基有漏法的意义明确化,进而使得“行性=本有无漏种子”的理解推进到了更宽泛的“行性=有漏、无漏一切万行”的范围内。而慧沼成立第三隐秘佛性则是用于解决窥基隐含地视能覆“理性”之烦恼为佛性带来的理论困境。

佛性论的讨论中,处于思想脉络最顶端的是“本有”概念,而“本有”又以“无漏种子”为载体显现。无漏种子不仅停留在“法尔而有”的先验本有,其更是“先验的有而可作为经验的有的可能条件的”超越本有。实际上,作为成佛正因的本有无漏种是在“依附说”的前提下,平行地容摄了存在论与修道论。所以将之视作“生起原则”是准确的。与此对应,“如来藏”的超越本有则是自存在论纵向过渡到修道论。那么,这种纵向的结构就形成了“呈现原则”。从“本有”出发,就引出唯识学的“真如”观。唯识学中早期真如观(《解深密经》以前)是在真如与四圣谛的关系下被言说的,到《解深密经》以后,四圣谛逐渐被真如统摄,真如与种子的关系问题又成为核心,并在最后形成法宝与慧沼对真如所缘缘种子的不同理解。

从整体言之,佛教之学无非流转与还灭二门。流转门解释现象生成与运转,还灭门则围绕修道与解脱展开。慧沼代表的唯识学以有为有漏第八识为流转之体,使得有漏法在自己的序列中顺利运转;但因为有漏法、无漏法的不相干涉,无为无漏的真如被悬置而无有作用,这让有漏众生如何证得出世间法成为难题。在总原则下,唯识学只能接受有漏“断灭”以获得清净,而这一无漏序列的运作,必须完全依赖“依附”于第八识的(有为)法尔本有无漏种子来实现。但毕竟无漏种子属有为,在“本有”义上的判定就变得模糊,甚至倾向法宝所批判的代有生物遗传学色彩的“始有新熏”义。正因为无漏的序列围绕有为的本有无漏种子展开,而众生在流转过程中又并非无差别的通达解脱,本有无漏种子便不可能达到无为无漏真如的平等遍在。这将唯识学依本有无漏种子建立的还灭门推向众生具有的无漏种子不同的结论,并由此导向五姓各别说。

与此相对,法宝代表的如来藏思想,在理论逻辑起点上便并没有建立有漏法、无漏法的严格界线。这让还灭门的讨论较唯识学“轻松”许多。真如具有不变与随缘二义,即真如不仅作为解脱的依因,更具有生成性而生出世间法。所以法宝才会将真如与种子等同。这样,众生修道与解脱的过程完全以平等遍在的真如展开,有漏法也并不需要靠“断灭”才能引向无漏的序列,而是直接可以转成。在此基础上的众生差别无疑均属于真如之外的新熏层面。这样“众生皆有佛性”得以实现。但如来藏体系在还灭门上顺利的“代价”就是流转门的矛盾。因为无漏与有漏之间没有界线,流转有漏众生的成立依然需要归向无漏之真如。这样,众生依真如流转,又依真如还灭,这一体系的运转本身就变得“多余”。所以如同《起信论》一样,这里就需要在系统发动起点上求诸于“信”。

从思想回到现实,唯识宗人在现实中的处境充满了“戏剧化”色彩。按照佛教史的常识理解,玄奘是一位开宗立派的唯识宗祖师,他以《成唯识论》为中心,进行护法一系唯识学的弘传。然而这种常识理解其实经过了人为的刻意“制造”。制造玄奘面孔的背后,是窥基一系创立法相唯识宗的历程。首先,玄奘作为公众人物,以求法僧形象被神圣化。但在这背后,玄奘在慈恩寺的门人则进行着玄奘译经僧形象的神圣化工作,以此为宗派形成提供信仰上的保证。其次,玄奘圆寂后,慈恩寺僧团又有普光、法宝与窥基两系的对立。普光、法宝在当时处在中心位置,他们以“唯识论师”指称弘传《成唯识论》的窥基一系,并予以批判。由此可以推测《成唯识论》并没有被奉为玄奘师门内的权威文本。实际上,正是窥基通过建立《成唯识论》的传法谱系,制造了玄奘与《成唯识论》的特殊关联。这里,唯识宗对《成唯识论》的遵奉行为本身或许与之后概念的演进是脱节的两部分。

随着思想的发展,法宝一系与窥基一系的冲突日益明显。通过几人的往返争论,以慧沼最后的总结陈词而宣告结束。但帝王与民众有时候或许并不在意那些义学的兴衰与争论的胜败。在大唐繁荣气象的背后,是人们对这一帝国以及自己人生的经营与维护。宗派不得不被动进入到这一历史运转的洪流当中。当普光、法宝、窥基相继离开这个世界,慧沼成为了宗派“继承性”层面的代表。他在玄宗朝的政治、宗教环境中处在较为不利的位置,带着前朝政治色彩,又恰巧将弥勒信仰与金刀之谶集于一身。这些因素单列一条均不足以使玄宗对之产生确定性的态度,但综合起来,便触犯了玄宗最大的禁忌。由此我们猜测,法相宗衰落或许与慧沼屡犯玄宗禁忌的特殊历史身份直接相关。从而导致法相宗在官方不仅无法得到支持,更遭受到限制。当晚年的慧沼在青齐故土继续弘法的时候,或许,那种因宗派衰微而无力回天的无奈感,会一次次涌上心头。

但历史情境下宗派的衰微并不代表“宗派”的消失。窥基、圆测、慧沼等唯识宗人共同努力下形成的思想体系、佛学主张,也自此成为中国佛教的宝贵资产。无论是明代或是民国,“唯识学”作为佛教体系中的重要部分,一次次被学人们唤醒。这正是唐代法相唯识宗超越历史的最伟大之处。